A principio de los años 70, en Buenos Aires, la Compañía General Fabril Editora publicó El gran solitario de Palacio, agresiva y virulenta novela del entonces desconocido autor mexicano René Avilés Fabila. Así, los acontecimientos de lo que se llamó entonces “el 68 mexicano” se instalaron en la literatura latinoamericana, gracias a la visión de aquella casa editorial que lanzó más de una decena de ediciones.

A principio de los años 70, en Buenos Aires, la Compañía General Fabril Editora publicó El gran solitario de Palacio, agresiva y virulenta novela del entonces desconocido autor mexicano René Avilés Fabila. Así, los acontecimientos de lo que se llamó entonces “el 68 mexicano” se instalaron en la literatura latinoamericana, gracias a la visión de aquella casa editorial que lanzó más de una decena de ediciones.

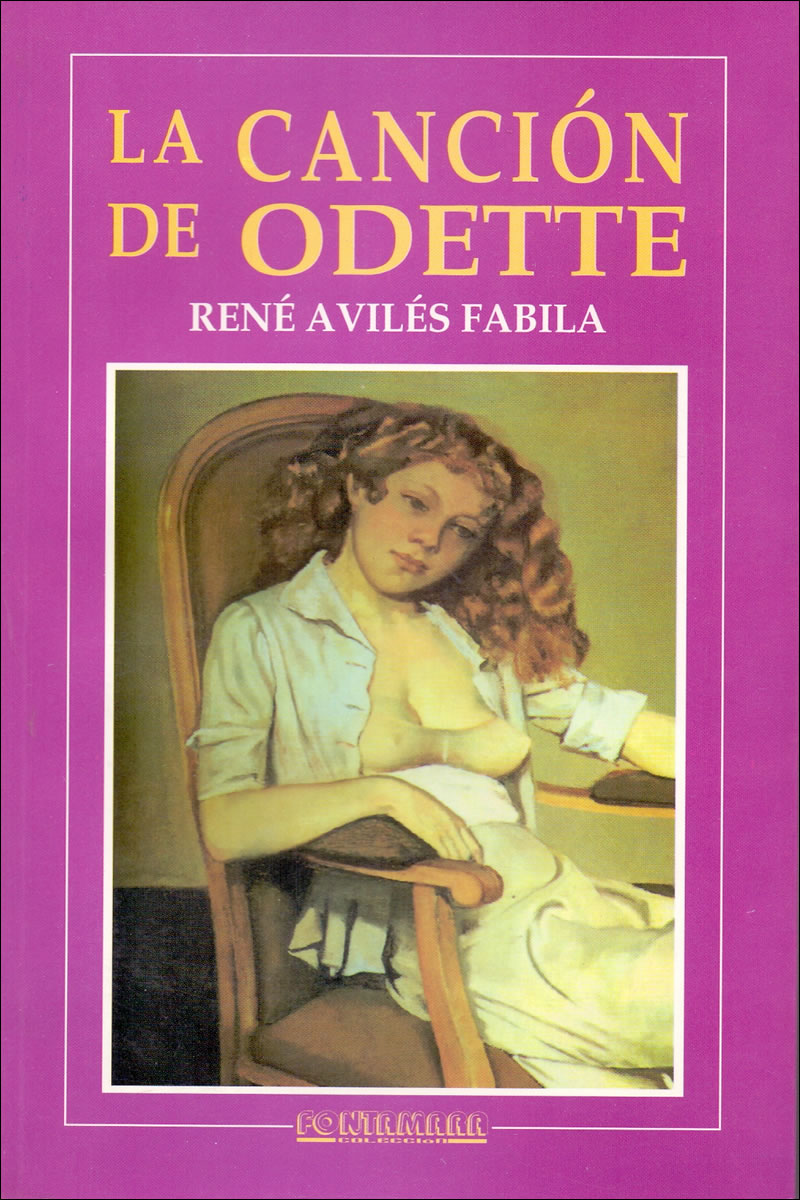

Los casi tres lustros transcurridos fueron fecundos para este autor, que en cierto modo debió enfrentar al autodesafío de superar aquella producción, desmañada pero brutal, tan vigorosa como dramática. Una búsqueda que, al paso de cuentos y novelas, parece concretarse en La canción de Odette, pieza de Avilés en la que, aparentemente, cambia los escenarios y los personajes, si bien conserva algunas esencias de su primera intención: la destrucción de la burguesía. Porque a eso puede resumirse la obra de Avilés, quien alguna vez dijo que “es difícil esto de volverse burgués” y, por eso, pareciera que lo analiza desde su narrativa.

Con erotismo atenuado, y con cierto barroquismo cultural apropiado para la trama, Avilés, casi casualmente, lleva al lector por los caminos de la problemática de la pareja, de los triángulos amorosos, de la tragedia burguesa, de la magia mexicana y hasta del más exquisito humor gastronómico. Así, aparentemente sin grandes aspiraciones, con una falsa displicencia, el autor no deja títere con cabeza ni solitario con esperanzas. Y ésa es, parece ser, la clave de la narrativa de Avilés.

La canción de Odette es una novela bella, sugerente, que tiene el tono preciso que necesita esta temática del autor, quien ha dicho estar alejándose de la literatura, cuando -paradójicamente- más cerca, más en ella se encuentra. Porque, claro, si alejarse de la literatura es salir de la obra de choque, de la escritura de intención política y denuncista, para incursionar en la fantasía y la sátira, por ejemplo, bienvenido sea. Como dice el mismo Avilés, “la literatura es un oficio que va madurando con el tiempo”. Y el tiempo parece, si da madurez no necesariamente quita las intenciones esenciales de los escritores. En este sentido, puede hablarse claramente de un importante crecimiento en la obra de Avilés. Con humor, con imaginación, con sarcasmo y -a la vez con amor, nostalgia y una cierta piedad- disecciona a una sociedad con la que parece pelearse cada día. Y eso mismo viene a explicar lo profundamente mexicano de los textos de Avilés.

José Agustín en su caso parece haber trabajado su última novela con la historia para contar y 1a contó. Se trata de Ciudades desiertas, sólida narración de 200 páginas publicada por la casa Edivisión con un formidable, desusado tiro de 30,000 ejemplares.

Uno puede imaginar a este autor, sentado ante su máquina de escribir, sin la menor pretensión de inventar nada nuevo. Evidentemente, Agustín no se propuso ninguna revolución literaria; no intentó deslumbrar a nadie. Hizo lo que tenía que hacer y el resultado fue -es- magnífico.

Ciudades desiertas es una historia narrada vertiginosamente, con humor, con ternura, con gracia y encanto, pero a la vez con una profundidad constantemente sugerida, ineludiblemente presente. En todo el contexto de estas páginas, hay una dimensión filosófica, una propuesta de vida que le trasciende al texto y lo convierte en una exposición de las actitudes del ser mexicano. Hay una solidez ideológica y escritural poco común. Y así, bajo la apariencia de un best seller destinado al puro consumo, Agustín logra pergeñar una novela encantadora, que se hace gustar, que se hace querer, que se disfruta línea a línea. Y lo logra con un tratamiento sencillo pero agudo, ágil pero implacable, con un estilo dialogado y juguetón que no admite desmerecimientos y que, al contrario, alcanza un nivel narrativo excelente.

Esto hace pensar que ya va siendo hora de que se considere a este autor como uno de los más serios de la literatura mexicana contemporánea. Ya no parece justificado seguir pensando a Agustín como “el autor de la onda”, esa forma medio piadosa de disminuirlo en su consideración.

Agustín, al que conocemos personalmente, no parece preocupado por los encasillamientos y sí, en cambio, por afianzar su oficio pero a la vez superándolo; es decir, resalta ya como un escritor en la plenitud de su madurez narrativa. Y con un conocimiento y una formación mucho mayor, y mejor, de lo que hace pensar el mote de ser “de la onda”.

Ciudades desiertas es una historia de amor, pero es también -como dice Elena Poniatowska en la contraportada- una mirada despiadada sobre México. Y, más aún, esa mirada se proyecta sobre Estados Unidos, país cuyos tics y manías, obsesiones y la parte espantosa del “American way of life” aparecen diseccionados magníficamente en esta obra.

La novela presenta, para ver todo eso, a un mexicano regocijante, dulce, contradictorio, arbitrario, abrumadoramente desmadroso perturbadoramente auténtico en su locura amorosa. Todo ello contado por Agustín con una soltura, con un manejo de coloquio sencillamente impecable.

ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS

Los dos comentarios que acabo de hacer me sirven, creo, para intentar el señalamiento de algunas características en las obras de estos dos autores, que podrían explicar por qué creo que no hay tal onda, y que en todo caso, si la hay, no tiene ninguna importancia. ¿Porqué estos dos? Porque me parece que son los dos más sólidos y con mejor proyección de entre los que se dio en llamar “escritores de la onda”. Al menos, Agustín y Avilés son los que, aquí en México, tienen un arraigo, un reconocimiento y una producción regular que los ha empinado en la consideración generalizada. También son, con Gustavo Sainz, los escritores más prolíficos de su generación, los que mayor presencia tienen y los más leídos, actualmente, aquí en México.

Ambos, producto de lo que ya se empieza a llamar “generación del 40” están instalados ahora en su plenitud narrativa, en una madurez que ya no puede ser cuestionada por la aparente fragilidad de sus primeros textos de hace dos décadas. La adultez de sus respectivas prosas desmiente, por otra parte, aquella idea de iconoclastia que rodeó al surgimiento de estos autores, con Gustavo Sainz y Juan Tovar, con Luis Carrión y Jorge Arturo Ojeda.

Si uno compara a Ciudades desiertas con La tumba o con De perfil, y si uno hace lo mismo, en el caso de Avilés, con La canción de Odette respecto de sus primeras novelas, Los juegos y El gran solitario de Palacio, creo que los tres o cuatro lustros que han transcurrido permiten ver no sólo la evolución de estos autores, sino la evolución misma de la literatura mexicana. Piénsese nomás que, hace veinte años, las capillas mexicana, la llamada mafia, eran “gruesas y uno podía terminar a las patadas con ellos”, como asegura José Agustín en una reciente entrevista que le hice. Ahora, en mayor generosidad, hay menos patrones, menos padrinos en la literatura mexicana, y hay un notable, aunque aún imperfecto, pluralismo periodístico y editorial.

Si en estas improvisaciones hubiera que designar puntualmente los hitos de ese crecimiento, de esa evolución, yo empezaría diciendo que la onda fue definida, originalmente, con una falsa idea, o con una idea reductiva: todo aquel que escribe sobre chavos, con chavos protagonistas, y esos chavos se drogan, son desmadrosos, escuchan a los Who y los Rolling, y si esa literatura está escrita en lenguaje coloquial, ¡vamos, eso es la onda!

Esto, naturalmente, condenaba a estos autores, muy jóvenes todos. Con un promedio de edad inferior a los 25 años, ese grupo involuntario, impreciso entonces, contaba con audaces como José Agustín, que publicó su primera novela cuando aún no cumplía los 20 años y ya se había casado, divorciado, vuelto a casar y era, como él mismo se define, “un anarquista del carajo”. Tenía sólo 19 años en 1964, cuando aparece La tumba, e inmediatamente fue condenado a una minoridad literaria. La misma que se aplicó a toda la generación y que significaba dos cosas contradictorias: una paternalistamente, hacerlos a un costado, diferenciarlos como si fueran de “otra literatura”, dos, cínicamente, reconocerlos, que era en gran medida lo que ellos reclamaban. Me parece, pues, que sí ocuparon un espacio, pero, a la vez, ese espacio los recortaba, los reducía, y así, en cierto modo, se les marginaba.

LA BÚSQUEDA

Yo creo que uno de los grandes méritos de estos autores es que son buscadores. Especie de raros gambusinos de literatura, lo protagónico en ellos es estar buscando, no los objetos buscados. No importa, tampoco, qué puedan haber ido encontrando. Ellos buscaron. Y uno puede o no estar de acuerdo con sus criterios literarios, con ciertos facilismos débiles de Sainz.

Con algunos descuidos de Avilés, con ese brillo a veces demasiado estridente de algunas melancolías de Solares. Pero siempre uno reconoce una búsqueda. Estos tipos, en la literatura, es como si en todo momento estuvieran diciendo: señores, aquí estamos. Y esa búsqueda creo que tiene que ver con otra de las características que se han afianzado en ellos: me refiero a la preocupación social. No en el sentido vulgarizado que hagan literatura de compromiso” o “de protesta", no, sino en el sentido de que sus obras son interrogaciones (e interrogaciones lúcidas) a la sociedad mexicana. Quizá con una visión más latinoamericana podríamos reclamarles cierta estrechez de miras, cierto localismo exagerado. Pero, como fuere, el cuestionamiento que ellos han hecho de su sociedad y del aburguesamiento de esa sociedad no deja de ser representativo -aunque no haya sido voluntario- de una interrogación que toda América Latina no termina de esbozar ni, mucho menos, de responder.

En esta línea, creo que no es casual que Agustín y Avilés sean periodistas; que los dos sean reconocidos maestros universitarios y eximios talleristas; que los dos hayan tenido militancia política en el viejo Partido Comunista Mexicano. A la vez, los dos han sabido, sin olvidar sus convicciones, impedir toda contaminación ideológica a sus prosas. Está presente, siempre -pero tampoco aquí es protagónico-, lo ideológico. La importancia y el relieve de la crítica social, en la literatura, no pueden ser protagónicos, porque harían perder el valor literario a las obras. Estos autores tienen, entonces, una legalidad interna propia; hay como una institucionalidad ética, moral estética, que es la determinante de su coherencia.

En Ciudades desiertas, Agustín muestra la mezquindad, la insipidez y el frío total de una ciudad norteamericana. Para Susana, “si París era una fiesta, Estados Unidos era una tienda”. Pero, sobre todo, la novela es una autocrítica brutal, como mexicano. Eligio es cualquier mexicano, con su deliciosidad y con su arbitrariedad dolorosa.

En el caso de Avilés, la crítica es a los convencionalismos, a esa dificultad de “volverse burgués”. ¿Qué hay en ese mundo, además de salones y casonas en Coyoacán, además de fiestas aristocráticas, cierto esoterismo y champagne y mujeres hermosas y tipos guapos? Lo que hay es desamor. Ahí está la acusación de Avilés: “Ustedes, burgueses, no saben amar, no pueden amar”. Algo que recuerda a ciertas ideas ya trilladas de Mario Benedetti mal musicalizado y a todo un repertorio de críticos sociales. No obstante, Avilés se sostiene en lo suyo, y su narrativa no cae en lugares comunes ni en panfletos. Al contrario, cae en poesía y en magia. No por nada ese surrealista final de La canción de Odette, con ese “quizá en el Jardín de las Delicias”.

Y es que ambos están instalados en la clase media, ese segmento social que crece y sufre por la crisis que frena su crecimiento, y que puede evocarse graciosamente, a través de ese cartel que todavía podemos leer en un muro de Coyoacán, justamente: “Mueran los cerdos burgueses, y sus hijos, los pequeños burgueses”, muro que seguramente pintó una mano proletariamente naíf, o una mano de humorista. Pues bien, estos dos, y todos los de la llamada “onda”, están instalados en la burguesía, y por eso la interrogan. Porque evidentemente la aman y la odian, porque les seduce el encanto de la burguesía pero a la vez sienten la culpa burguesa. Y por eso, Agustín se ambienta y critica en EUA, pero interroga a México. Y por eso Avilés se ambienta en la high society local y, desde el afrancesamiento y la frivolidad de esa clase, interroga a México.

Es por eso que ningún lector de estas obras habrá dejado de advertir que, al cerrar sus páginas, se queda meditando sobre su propio papel como ciudadano de un país contradictorio y, para muchos, propios y extraños, francamente surrealista.

EL RIGOR LITERARIO

La búsqueda en estos escritores es lo que realmente importa. Porque al interrogar su sociedad, se explican a ellos mismos y es que ellos fueron condenados al ostracismo y a la marginación literarios. Se los reconocía, ocupaban un espacio, pero éste era menor. Era otro espacio. Y es que aquella “otredad” era, evidentemente, la irreverencia de una generación que traía sobre todo rabia y coraje en sus cuestionamientos. Causa coparticipante y corresponsable, a la vez que producto necesario e ineludible, la vinculación de esta generación con la crisis y el estallido social de 1968 es inevitable de ser recordada. Ellos tenían rabia y coraje, y rabia y coraje es lo que todavía despierta en la conciencia de esta nación aquella gesta y aquella represión.

El 68 lo protagonizaron muchos lectores de estos autores, de esta generación. Y estos autores estuvieron participando de aquellos sucesos. Eso no podía pasar inadvertido en las prosas futuras. Ninguno con intención de denuncia ni con reclamaciones obvias o panfletarias, pero todos con el dolor metido en los huesos y, por ende, en sus páginas.

En su búsqueda, estos escritores han aprendido lo que es el rigor literario. Si, llevados por impulsos, veíamos cierto recorte temático en sus primeras piezas (La tumba o EI gran), y cierto desmañamiento en la narración, con el tiempo estos hombres se han vuelto más rigurosos. Si, como dice Ernesto Sábato, la cultura es una acumulación, podríamos decir que estos han accedido a una categoría más elevada, y el “ondismo”, sería, entonces, francamente un menosprecio injusto.

Se les ha cuestionado, y si parece una definición del ondismo, aquello del “lenguaje coloquial” que aparece como sinónimo de “facilidad” o “facilismo”. Pero... qué difícil es escribir fácil. Sin falsas oscuridades, sin hermetismos demagógicos para élites, y sin experimentalismos tan formales como vacíos: lo interesante de estos escritores es que su experimentación está en las ideas, que cuestionan, no en las puras formas; está en la honestidad y en el dolor y en la soledad de sus personajes, en sus dramas afectivos.

CONTEXTOS AMOROSOS

La búsqueda, finalmente, se expresa con otras dos características comunes en estos autores. Por un lado, su sentido del humor, que campea en forma de chistes, de ironías, de sutilezas. El humor, fino, a veces, otras, al borde de la procacidad o sencillamente vulgar, aparece como remanso, como justificación de que se está en contra de la solemnidad. Son como advertencia de que la situación contada es desgarrante en el fondo. Porque ellos, cuando irrumpieron, fueron llamados “los antisolemnes”, término que es anterior a “la onda” y que es mucho más justo. Porque sí fueron eso y eso sirve para explicar también la vinculación con el 68. Por la antisolemnidad, también, es que fueron demasiado exigidos. La crítica fue impiadosa en el caso de Agustín como fue exagerada su exaltación. Demasiada crítica, por un lado, demasiada alabanza, por el otro. Mala cosa.

Pero si tienen ese sentido del humor, debemos reconocer que también tienen un notable sentido del amor.

El sentido del amor, en ambos, es visto a través de las problemáticas de las parejas. Eligio y Susana, por un lado, Enrique y Silvana, por el otro, coinciden hasta en las iniciales, y son paradigmáticos de la dificultad de amar en un determinado contexto social: unos Estados Unidos admirados y detestados; una casona señorial y aristocrática en Coyoacán. Los convencionalismos, la necesidad de una plenitud que nunca alcanzamos completamente, el miedo a las mujeres que todos los hombres tenemos y que nos cuesta admitir. Eso son los vasos sanguíneos que están en el sentido del amor de estos dos autores.

Hace dos o tres años, René decía que sus obsesiones eran “la política, el amor y la fantasía, que todavía no he podido fusionar en una sola obra”. Quizá, también, Ciudades desiertas sea una novela de política, amor y fantasía. Entonces, ¿cuál onda?

* Publicado en el periódico Excélsior. Sección cultural El búho. Domingo 6 de julio de 1986.